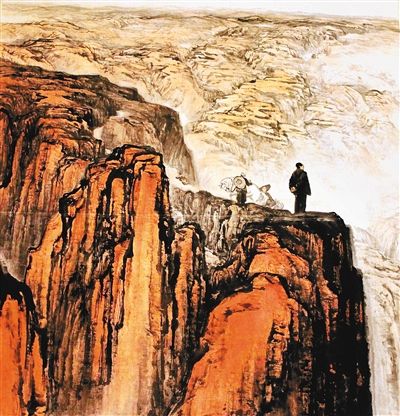

《转战陕北》 石鲁

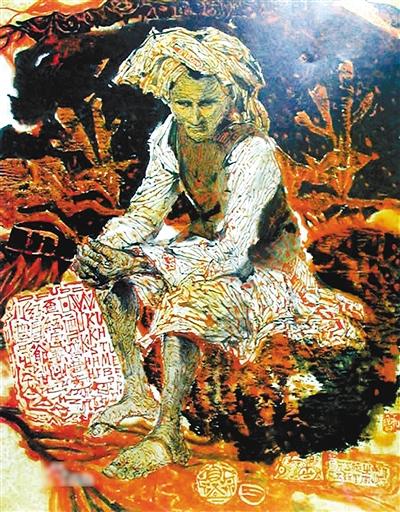

《年年八月祭石翁》 徐义生

《红鹿》 石鲁

《华山晨辉》 石鲁

编者按:贾平凹说:“在陕西,有两个人会长久,那就是石鲁和路遥。”

今年8月25日,是石鲁先生去世35年忌日。走过20世纪社会历史的剧烈变迁,石鲁的一生,在闪烁着璀璨光耀的同时,又充满着令人扼腕长叹的悲剧色彩。理性与激情、天才与癫狂,浇铸了20世纪中国画坛上最耀眼、最富个性、最具争议的大师魂魄。陕西是大师石鲁工作和生活的地方,也是他最热爱的地方。

为纪念这位画坛巨擘,我们特邀早年曾师承石鲁、何海霞、李可染三位中国画巨匠、并以诗画双绝享誉于中国画坛的著名山水画大家徐义生先生带领我们,一起怀念和追悼石鲁先生,品读其独特的艺术品格和其中深刻的内涵。

系天下兴衰于一身 典型的社会理想型人物

我是17岁师从长安画派石鲁、何海霞二位先生,35岁考入中央美术学院,又师从李可染先生的。我的几位恩师,他们都有一个共同特征,那就是自身都有坚定的人生信念和艺术品格,都是系天下兴衰于一身的社会理想型人物。同时,在继承中国民族艺术精神和中国画笔墨传统方面,他们有鲜明的立场和高度责任感,并将之推到了一个前所未有的高度。

在我看来,人类有史以来,几次文明巅峰期都毁灭于野蛮和暴力。在特定的历史时期,文明是无力自卫的。但是,文明在被毁灭之后,仍然可以通过它的碎片来折射文明的优越与高雅,文明的余绪还活在千千万万人的心中而且被默默地心传口授。对于这样一个现实,野蛮是无能为力的。所以在非常时期,那些敢于贞守清白为文明传承而献身的人,亦即这些人所宗奉的文化人格学,就显得那样的重要和可贵。

国画界的学者们对石鲁艺术已经作了多方面的考察和论述,诸如石鲁艺术形象的框架廓定以及它的历史源流、社会背景、文化意义等等,都作了较深入的研究和评品,尤其是对他的意识造诣的独创性、战斗性以及对于发展国画艺术所作出的独特贡献,都给予了高度的肯定和赞赏。因此,在这里,作为石鲁先生的一个学生,我只想在这里就石鲁的人性品格、文化人格和石鲁艺术现象与传统文化的关系谈谈个人感受。

恩师石鲁先生是一个典型的社会理想型人物。他对于天下的兴衰、对于人世的忧乐、对于民族的发展前途,有远大的理想和目标,有鲜明的立场和高度的责任感。这种人生观和世界观促使他全面而深入地研究历史,研读哲学和社会科学。因此,他的思想境界,较之于一般文化人,有其明显特点。开阔的历史视野、敏锐的社会眼光、强烈的是非观念、深厚的文化修养、高雅的生活情趣,必然使他目光远大、胸襟寥廓、见地透彻、言行伟岸,他的人生道路曲折艰难,并与民族解放事业血肉相连、休戚与共。因此,他的人性品格和文化人格不可避免地承受了高压和艰难,而这恰恰成全了他的密度和强度,并且必然促成他最后的艺术爆发具备超常的亮度、具备广泛的社会含义和时代特征。

日常生活中,石鲁往往不自觉地流露出一种恻隐之心。低标准时期,为了缓解社会矛盾,政府曾有过一段开放市场的举措,为此,石鲁曾画过多幅极精彩的小品,其中一张小画,上画一个中年妇女,横眉竖目席地而坐,膝前有点滴余物等候出售,画题款是“阶下之人,不可等闲视之”。还有诸多款词,展现了艰难时势中他对民生疾苦的痛楚和忧患。同时石鲁在常人难以承受的逆境中,并不缺乏豁达与心理平衡,因为见识高远,所以他能预料社会邪恶势力的末日并对真理的最后胜利抱有坚定的信念。“少华添老色,云青便是春,苍潜无语处,长风寄广情”,“与君指顾登层处,回首高天话白云”,“大风吹宇宙,红日照高山”等等款词和书法作品,则勾画了一个苍凉的人生境界,一种壮士穷途的浩叹。这种心声,因为并非为了一己之私,所以它又成了一代落难的民族优秀分子的共同呼声。因此说,石鲁艺术现象富于典型的时代感和广泛的社会性。

大是大非爱憎分明

堂堂正正的中华风范

石鲁二十岁以前学的是国学,二十岁以后学的是马列和西学,而且经历了烽火连天的战争年代,两种文化和艰苦岁月锻造了石鲁人性品格的正面,即中国古典文化中所称谓的“浩然正气”。石鲁敢于面对严峻的历史和现实,去实事求是地评判是非,而不是凭着某个集团、某个层面的利益去臆断是非。

古埃及文明,巴比伦及雅典文明,古印度文明,先后都因野蛮部族和落后文化的入侵全部毁灭,独有中国古代文明,在千百次内忧外患中有幸传承至今,面对这种历史事实,石鲁是一个辩证唯物主义者,他深刻理解中华文明之所以久远传承的必然性,他洞悉中国古代哲学体系的核心,是在研究、阐述人性、社会和自然的根本关系,并且在发展变化之中寻求和谐、统一、平衡的法则,这是中华先民的超人之处,石鲁给予高度的肯定和赞誉。一部中华史册,不管是内乱还是外族入住中原,一旦大局初定后,全社会首先着眼的是对文化的选择和修复,而且无一例外地都肯定和选择了传统文化的主流,于是历史又揭开了新的篇章。对于一个几千年的既成事实,石鲁是一个历史唯物主义者。对于历史长河所创造的文化,他愿意不惜一切地去捍卫它,并矢志在此基础上来发展祖国未来的文化艺术,他提出的口号“一手伸向传统,一手伸向生活”不是空洞地去赶时髦,而是有冷静见识的理性高度和炽热纯朴的情感因素作底气的艺术实践原则。

作为一个艺术家的石鲁,我们看到的,他首先是一个大是大非爱憎分明的活生生的人,他一不偷安,二不苟活,这个在古典文明中一再被申述过的文化人格,在我们今天所称谓的人性品格,在石鲁身上是明晰的,是响亮的。《楚辞·九歌》中的《国殇》有句曰:“身既死兮神以灵,魂魄毅兮为鬼雄”和石鲁的“一日捉鬼三千万,抽尽黄泉水倒流”相比,我们不光看到文化品性和文化人格的一脉相承,而且同时还感受到一个伟大民族的脊梁的硬度。多少个英雄豪杰,在善恶的较量中,在危难之秋的肃杀中,凭着这样一腔热血,凭着这样一股正气,走向了刑场和战场,从而支撑了这个民族的品格和尊严。

堂堂正正的中华风范,是石鲁艺术的终极目标,不管是抒情言志,还是张扬人性,他始终注重风采,他激赏怒目金刚,而言及“雾失楼台,月迷津渡”的时候,他也显得神往和陶醉。有一次在画室中听柴可夫斯基的“天鹅湖”,在众目睽睽之下,他竟然燕翔鹭伏地舞蹈起来,他的舞姿为音乐开拓了空间和曲线。40年后的今天,我一回忆起来仍然如在目前。对于文字、音乐、电影和戏剧的涉猎,在中西文化的比较之中,他对传统的理解和信念更加鲜明和坚定,“一手伸向传统,一手伸向生活”的口号,是他多年的文化积淀和曲折人生的实践升华出来的一道智慧的闪亮。中国人对于审美品格的裁定和阐述,其深邃和考究的程度,在世界美学领域里是矫矫不群的。一个天人合一,人物互化的哲理骨架从一开始就浸透和支撑了中国的审美脉络。只用大白话翻译几本唐宋诗词,是远远不可能弄懂东方审美这门学问的。中国的学问,是在一个高古的哲学纲领支配下的统一体,各自独立又彼此相关,救人危难的医学和攻伐战守的兵法,治国的方略和灭国的策论,甚至于建宫造苑,雕塑绘画,在最高层面上,几乎同时都碰到了阴阳虚实,相生相克,主从争让,衡守权变等等。令人叹服的是石鲁同时具备了这样多方面的修养,他甚至还涉猎过传统的预测学。有了这样一个立体存在,然后再去创造《转战陕北》、《南泥湾道中》、《华山》等作品,除过现实生活的重大因素之外,在艺术语言的突破方面,之所以能如此大起大落、石破天惊,这跟占有知识和生活的程度是绝对分不开的。这样的铺垫和堆积,为石鲁观察世界、造景状物、析理寓意、提炼精华、抒情言志、采撷探索,提供了源源不断的智慧和力量。对于继承人类优秀文化遗产和民族传统,在这一主题上,石鲁的态度非常鲜明,他常说的”无源之水,无本之木绝无希望”,就是指此而言的。

相信天地自有正道

在最艰涩的日子里处危不惊

石鲁对于道统论在国画领域里的运用也是非常值得我们注意的:对于道统论的传承,主要体现在石鲁思维模式的定向和方法论的实践方面,在绘画领域里对于道和器的关系,他曾经有过深刻的思考,画录中多处可以看到这样犀利的思路,此处不再赘言。

在最艰涩的日子里,他处危不惊,侃侃而谈:“天地有大道,有正道,有常道,什么叫理,道理道理,有道才有理,二者相合就是王牌儿,王牌当然是打不倒的。天地万物,各有其道,要成一件事,就必须顺应其道,如果乱其道、逆其道,是不会有好结果的”。在谈到长安画派的评定时,他说:“人家说我们是新文人画,那么我们就得有文道、有文理、有文法、有文采、有文趣,这样才能合乎画道”。在写作学画录的同时,他还提出了绘画十一要,他反复强调“体制”这个词,他深刻地认识到体制在保证一件事物成功的过程中所占的地位和比重,归结到艺术上,他说:“立意第一、求体第二,有体则法度自立,而不会乱套”。我当时毕竟不到20岁,根本跟不上他的思路,很费解,他脱口教训:“道统者,体制也,体制本来是对社会而言的,放到这里就是艺术语言的形象和风格,就是体例、体格、体系,人有雄秀之差,字有颜柳之体,雄有雄道、秀有秀道,各守其道,则独具一格,若心里糊涂,道统乖乱,自然面目全非”。这些话四十年后的今天,我才能全面领会它的意蕴,并用来规范我的实践。

最后,我还想多说两句话,社会集其全力,成就一个人才尚且不易,而坏人毁掉一个人才,却是举手之劳,我再次为石鲁的星陨中天而深深地愤慨和叹息!